Den Geschiebetriebkanal der Kleinen Schliere haben unsere Grosseltern während rund 30 Jahren gebaut und um 1930 fertig gestellt. Die Schwellen des bald hundertjährigen Kanals sind fast alle nur schwach fundiert und die Böschungen können bei grösseren Belastungen unterspült werden. Trotz regelmässigem Unterhalt ist das Bauwerk in die Jahre gekommen und muss nun verstärkt und umfassend in Stand gestellt werden.

Nachdem jahrzehntelang keine grösseren Vorfälle mehr zu verzeichnen waren, rückte das Dorf immer näher an die Kleine Schliere heran. Die beiden Hochwasser 2005 und 2013 mit entsprechenden Schäden zeigten, dass Massnahmen dringend notwendig sind.

Die zwei Links sind Kurzfilme über das Hochwasser mit Abflussspitzen bis zu 80 m³/s. Der Entlastungskorridor wird erst ab der Abflussspitze von 100 m³/s aktiviert. Er hätte also noch Reserve gehabt und wäre daher noch nicht ausgelöst worden.

YouTube-Film_Hochwasserwelle Kleine Schliere 22. August 2005

YouTube-Film_Hochwasserwelle Kleine Schliere 4. Juli 2022

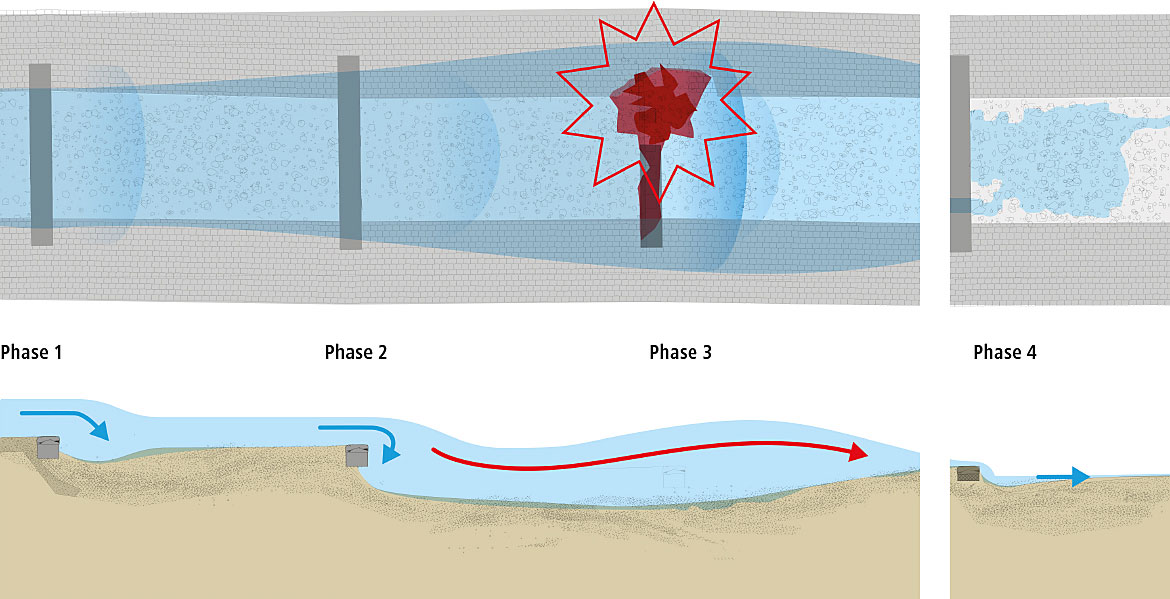

Phase 1: Das Bachbett unter den Schwellen wird während eines Ereignisses durch die Energie des Wassers ausgeschwemmt.

Phase 2: In der Folge unterspülen die Wassermassen die Schwellen und die Uferverbauungen. Diese können einer längeren Belastung nicht standhalten.

Phase 3: Sobald eine Schwelle versagt und ein Teil der Uferverbauung herausgerissen wird, kommt es zu gefährlichen Strudeln. Die ungeheuren Wasserkräfte können dazu führen, dass der Schlierenkanal «kollabiert». Glücklicherweise ist das bisher noch nie passiert, jedoch steigt dieses Risiko mit jedem grossen Gewitter!

Phase 4: Nach einem Gewitter sind die Schäden am Schlierenkanal nur zum Teil sichtbar. Ohne Kollaps füllen sich am Ende eines solchen Hochwassers die ausgekolkten Stellen erfahrungsgemäss wieder mehrheitlich mit Geschiebe.

Die Böschung und die Schwellen können bei extremen Belastungen unterspült und schlimmstenfalls herausgerissen werden. Dieser Kollaps von Einzelschwellen oder des Systems kann bis zur Sanierung nicht ausgeschlossen werden und hätte gravierende Folgen für das Dorf beidseitig des Geschiebetriebkanals. Verstärkungsmassnahmen zur Sicherung des gesamten Systems sind deshalb zwingend notwendig.

Das vorhandene Schwellensystem ist trotz regelmässigem Unterhalt aufgrund seines Alters und der Belastung durch die Unwetter in einem schlechten Zustand, insbesondere in der oberen, steileren Hälfte. Die 93 Schwellen sind grösstenteils nur schwach fundiert

Die Arbeiten an der Kleinen Schliere sind notwendig, damit zukünftige Extremereignisse keinen Schaden in Alpnach anrichten. Nach Beendigung der Sanierungsmassnahmen können grosse Teile des Dorfes aus der roten Gefahrenzone entlassen werden.

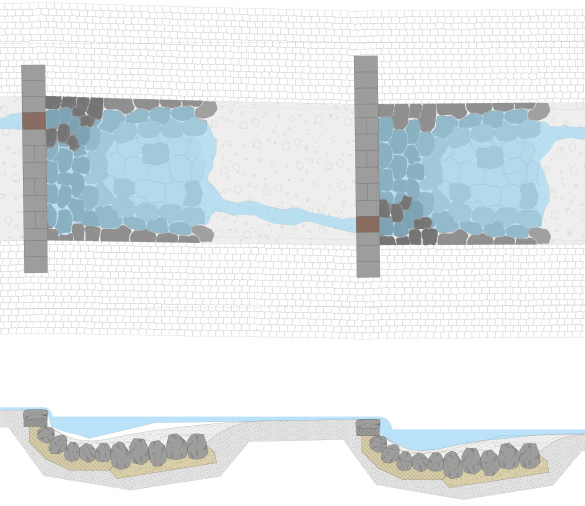

Die 93 Schwellen werden mit grossen Steinblöcken in Hinterbeton unterfangen. Die unter jeder Schwelle liegende «Kolke» («Gumpä» aufgrund der Ausspülungen) wird ebenfalls mit grossen Steinblöcken befestigt, damit diese unterspülten Wasserstellen nicht mehrere Meter tief werden können. Diese umfangreichen Massnahmen sind nach dem Bau nur bei Niederwasser teilweise sichtbar.

Im obersten Drittel oberhalb der Mündung des Meisibachs werden die Abstürze eliminiert und das Gerinne wird als Raubett gestaltet, damit sich keine Schwallwellen mehr bilden können.

Unterhalb der Brücke über die Kantonsstrasse wurden die Schwellen bereits in den Jahren 2011 bis 2013 erneuert. Sie müssen nicht mehr verstärkt werden. Es braucht daran aber Anpassungen zur Erreichung der Fischdurchgängigkeit.

Die Fischdurchgängigkeit wird mittels einer Niederwasserrinne bei jeder Schwelle bis zum Gebiet Chlewigen gewährleistet. Da die Fischgängigkeit nur in den Wintermonaten zum Tragen kommt, ist ein mässiges Aufstauen der Wasserrinne auch in den zukünftigen Sommermonaten möglich.

Mit der Aufwertung der Uferzonen wird auch die Aufenthaltsqualität entlang der Kleinen Schliere gesteigert.

Baustart beim Geschiebetriebkanal (Foto: belop gmbh, Sarnen)

Einstauung Geschiebetriebkanal